おすすめ!熊谷でお参りしたいお寺特集

熊谷市には、様々な歴史をもったお寺が数多くあります。今回は、数ある熊谷市内のお寺の中でも、遠方からの参拝者も多い特徴的なお寺をご紹介します。

華やかなパワースポットから、心休まる古刹まで、ぜひ一度訪れてみてくださいね。

国宝の美しい彫刻は必見 妻沼聖天山

治承3年(1179)に斎藤別当実盛が大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)を祀ったのが始まりとされ、日本三大聖天のひとつ。「聖天(しょうでん)さま」として現在も市民に広く親しまれ、特に縁結びの神様として信仰を集めています。度重なる再建を経て、現在の建物は安永8年(1779)に完成しました。本殿(奥殿)はその精巧さゆえに「埼玉日光」と称される鮮やかな本格的装飾建築で、国宝に指定されています。ボランティアガイドによる解説を聞きながらじっくり見学するのがおすすめ。

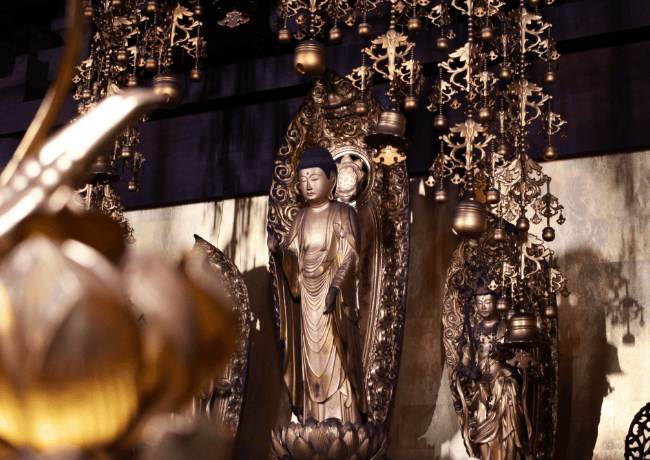

合格祈願とうさぎのお寺 文殊寺

文明15年(1483)開山。五台山文殊寺(ごだいさんもんじゅじ)は通称「野原の文殊さま」として親しまれ、切戸の文殊(京都)、亀岡文殊(山形)と並んで聖徳太子ゆかりの文殊菩薩像を祀る日本三体文殊菩薩のひとつです。「三人寄れば文殊の智恵」のことわざ通り、文殊菩薩は智恵をつかさどる仏さまです。昔から学業成就や文殊さまの智恵の力を求めて、遠方からも多くの人々が訪れます。文殊菩薩が卯歳の守り本尊であるため、境内にはうさぎの石像があちこちに。卯歳の方はぜひ「なでうさぎ」をなでてみては。

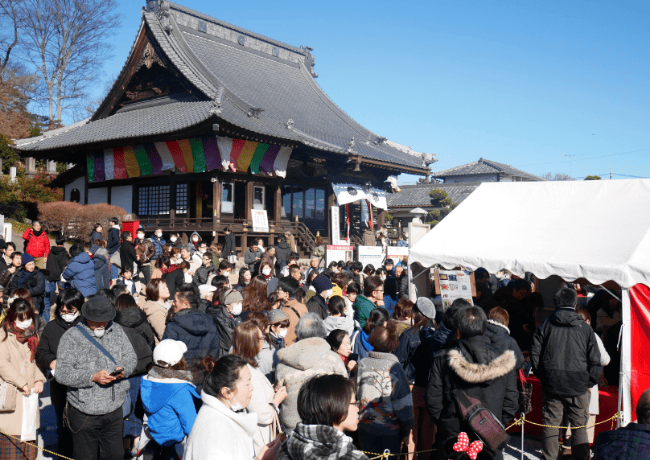

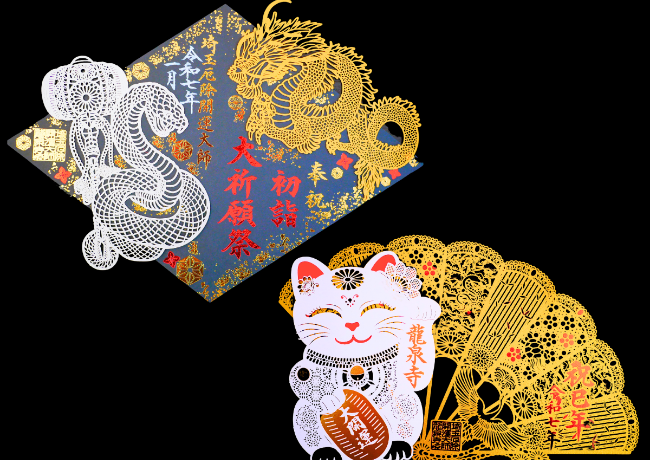

厄除け・開運といえばここ 龍泉寺

平安時代、寺の北に位置する観音山に千手観音菩薩を祀ったのが始まりとされ、かの空海も訪れたとされています。秘仏本尊の厄除け金色大師と開運金色大師の二体の大師像を日本で唯一同時に祀っており、厄除け・ 開運・方位除けのご利益は日本随一と言われています。このため、日本三大厄除け開運大師のひとつに数えられ、年間を通して全国から多くの参拝者が祈願に訪れます。切り絵御朱印発祥の地としても有名で、季節ごとの御朱印は特に人気があります。

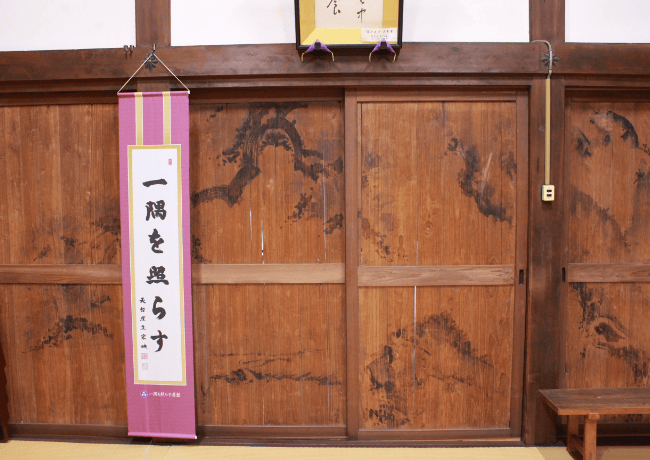

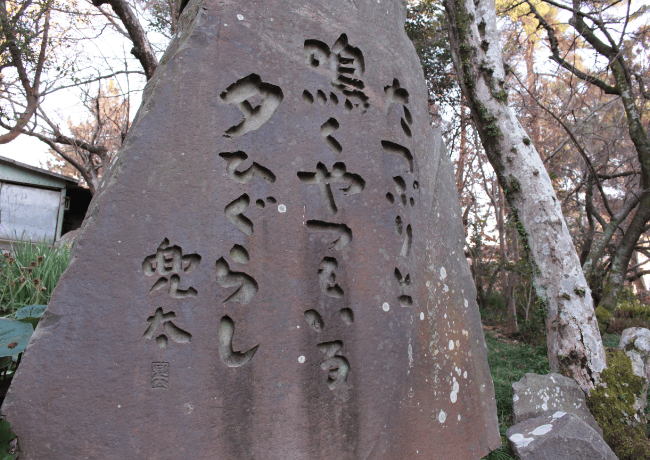

茅葺屋根と俳句をあじわう 常光院

関東では珍しい比叡山延暦寺直系の天台宗別格本山であり、古くから熊谷厄除大師として知られる常光院は、建久3年(1192)の開山。北関東屈指の大きな茅葺屋根が特徴的な本堂や堂内の木戸に描かれた水墨画は、熊谷市の有形文化財に指定されています。「俳句寺」としても親しまれており、境内には全国で初めてという芭蕉翁三百忌を偲ぶ連句碑や、三十六歌仙や熊谷ゆかりの俳人金子兜太など大小の句碑が並びます。お庭を歩けば、心静かに侘び寂びの世界に浸れるお寺です。

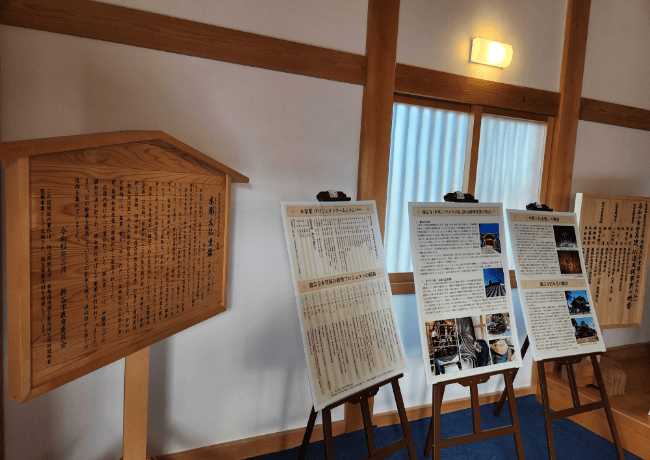

県内最大級!二体の木彫仏が並ぶ 源宗寺

正保年間に創建されたと言われるお寺。本堂に祀られる「平戸の大仏(おおぼとけ)」は熊谷市指定有形文化財です。ぴったりと並んで鎮座する薬師如来坐像、観世音菩薩坐像の組み合わせは珍しく、高さ約4mもの木像寄木造の仏像は全国的に見ても稀なのだそう。 昔、仏像の胎内から神経痛や目薬の秘伝書が発見されたとの言い伝えがあり、病気平癒を願う参拝客も多かったとか。2019年から約5年かけ、本堂および仏像の大修理を行いました。 ※月2回一般公開あり(毎月第一日曜日と第三日曜日 10時〜12時)

【お問い合わせ先】

一般社団法人 熊谷市観光協会

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波2丁目115番地1 熊谷駅観光案内所内

TEL 048(594)6677 FAX 048(598)4510

熊谷駅観光案内所

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波2丁目115番地1 熊谷駅構内

TEL 048(594)9292